2010年08月07日

続「アメとムチ」の構図 ~砂上の辺野古回帰~⑪

分収金の影響

「基地容認」の素地に 行政委に権限集中

辺野古区が行政委員会に権限を集中させている大きな理由は、キャンプ・シュワブ演習場からもたらされる莫大(ばくだい)な収入と関連がある、ともいわれる。

1950年代に米軍がキャンプ・シュワブ演習場として住民の入会地だった山林を接収したことに伴い、区は軍用地料を受け取るようになった。現在は市と区で6対4の割合で分け合い、辺野古区には「分収金」の名目で毎年2億円近くが舞い込む。

人口約2100人の一自治会組織が保有する預貯金残高は約14億円にも上る。過疎地にありがちな「貧困」のイメージからは程遠い。

名護市と同じく分収金制度がある宜野座村や金武町の区では、この資金を管理する団体が自治会組織(区)とは独立して存在する。財産保全会などと称され、ここから区に運営補助が下りる仕組みだ。基地絡みの金が直接、区に入るわけではないため、少なくとも表面的には住民自治の観点を優先して基地問題に対処することが少なくない。

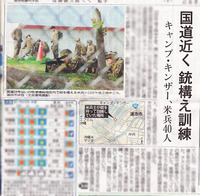

例を挙げると、キャンプ・ハンセン演習場に隣接する金武町伊芸区は、実弾演習が行われる都市型戦闘訓練施設の建設中止を求める決議をし、2004年から05年にかけて480日以上の早朝抗議行動を展開。久辺3区に次いで辺野古崎に近い宜野座村松田区は、一貫して辺野古移設に反対を表明している。

名護市でも、分収金の受け取りが高額に上る区では、自治会組織とは別に財産管理団体を設置しているケースが多く、辺野古移設の地元とされる久辺3区の中でも、分収金管理委員会がある久志区は比較的、移設反対の声が強い。

一方、辺野古区では区が分収金の管理も兼ねるため、利益団体としての性格を帯びやすく、これが基地容認の素地となっている。

自治会組織と分収金管理団体の一体化は、移住者が増えれば、巨額の資金の使途を旧住民だけで決められなくなるおそれも内包する。それを防いできたのが、一部の住民代表に独占的な権限を与える行政委員会だ。新住民が行政委員に選出されることは少なく、古くから籍を置く住民のみで分収金の使途を含め、区の重要方針をコントロールしやすい仕組みが確立されている。

一方、市軍用地主会会長で行政委員でもある島袋利治は「シュワブ建設に伴って辺野古の人口は2000人余にまで膨れ上がった。大事なことを決めようと思っても、半分も集まらない。代議員制である行政委員会の意思を重んじるようになったのは自然な流れだった」と解説する。(敬称略)

(続「アメとムチ」取材班)

(沖縄タイムス8/1)

Posted by ミチさん at 00:31│Comments(0)

│反基地