2013年08月06日

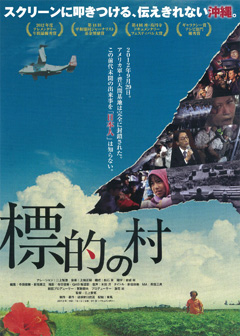

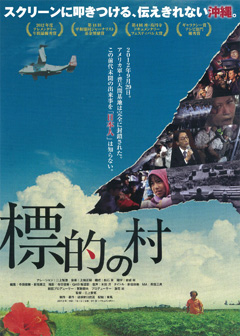

映画『標的の村』 QAB「高江」番組を映画化 9月7日から桜坂劇場(那覇)で公開

1/14追記

・映画「標的の村」「キネマ旬報」年間ベスト10で第1位 (琉球朝日放送、動画あり)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

映画『標的の村』公式サイト

http://www.hyoteki.com/

下にあるスクロールバーを左右に動かしてお読みください

【関連する日記アーカイブ】

2012.12.03 QAB「標的の村60分版」とNNNドキュメント

2012.11.30 「標的の村 国に訴えられた東村・高江の住民たち」(60分版)

9/9追記

沖縄タイムス9/11大弦小弦より

「市民団体とは付き合うなと言われている」。中央メディアの記者のつぶやきに感じた疑問が澱(おり)のようにたまっている

▼「平和運動の中に入り込んで取材して、すごいですね。僕らはあっち側には行けない」(8日付本紙)。映画「標的の村」を監督したQABの三上智恵さんに向かう記者の言葉にも同じような冷たさがにじむ

▼こちらとあちらを何が分けるのか。『その「民衆」とは誰なのか』(中谷いずみ著)は、官邸前の反原発デモを「生粋の市民」が参加したと好感した報道の例を挙げる

▼そこには「生粋の市民でない」人を選別し、労組などの組織に属する人の声は「本当の市民の声でない」とするような遠近法が潜んでいるのだという。政治的に無色であることを政治運動に求めようとする倒錯した現象を過去にさかのぼってあぶり出す

▼「プロ市民」「工作員」。平和運動を攻撃するレッテルは、関わる人々を着色し、無意味なものにしようとする。中央メディアの東村高江の取り組みへの及び腰な態度は、それと通底していないか

▼小さな集落に負担を押し付け、反対運動を裁判で抑え付ける。高江には非力な市民が国に立ち向かわざるを得ない現場がある。色眼鏡を外せば、彼らの叫びが、穏やかな暮らしを守るための抵抗であることが分かるはずだ。(具志堅学、記事原文はこちら)

琉球朝日放送のニュース映像(動画)

2013.09.09 「標的の村」沖縄でも公開

2013.09.07 ドキュメンタリー映画「標的の村」 大盛況の中 県内公開始まる

9/11追記

琉球朝日放送のニュース映像(動画)

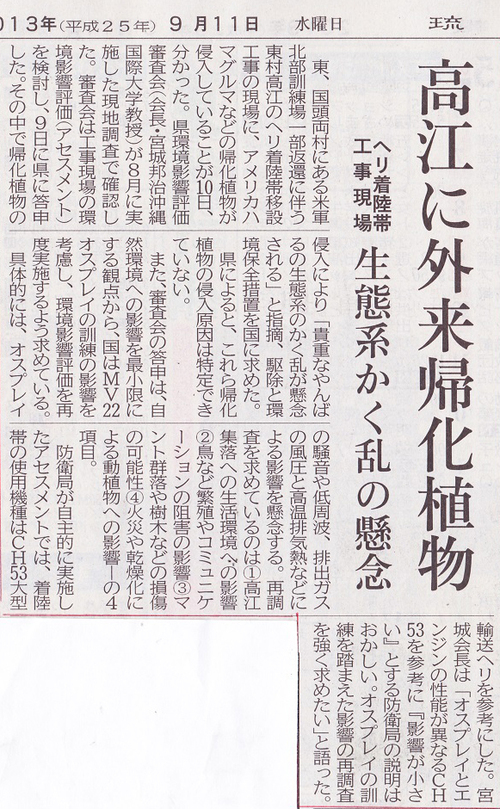

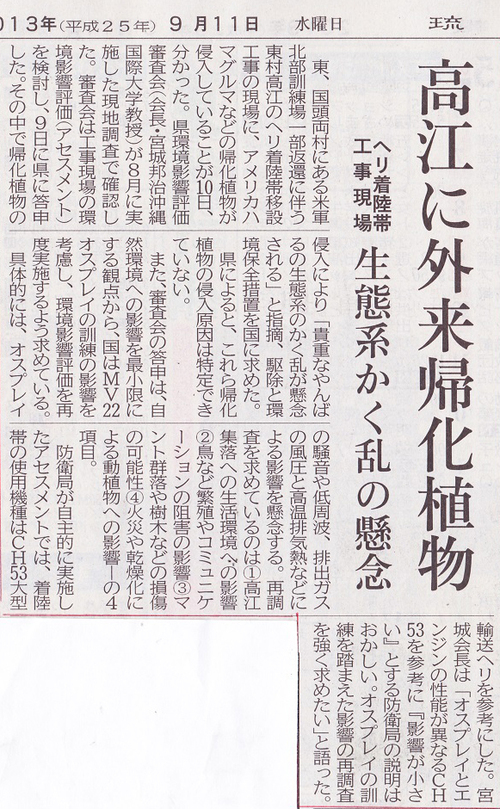

2013.09.10 県環境アセス審査会答申 高江ヘリパッド オスプレイの影響調査を

9/24追記

下にあるスクロールバーを左右に動かしてお読みください

10/14追記

沖縄タイムス10/14 大弦小弦より

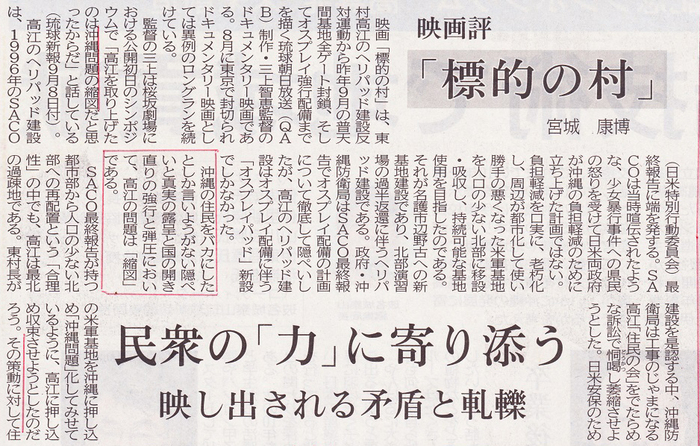

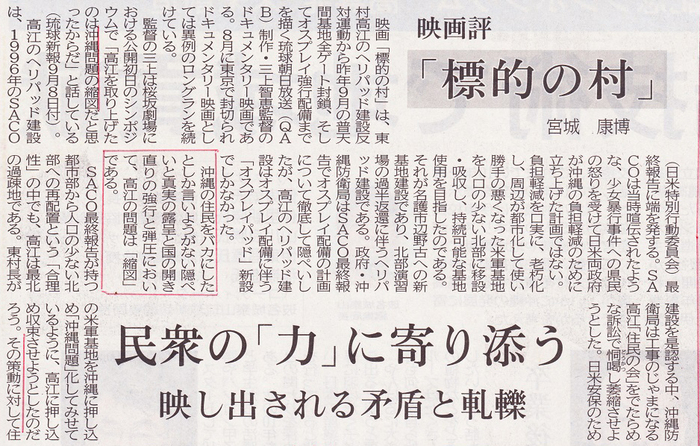

東村高江のヘリパッド建設やオスプレイ配備に反対する住民を追った琉球朝日放送制作の記録映画「標的の村」が全国で好評を博している

▼20都市以上で公開され、観客動員は1万2千人を超えた。東京では封切りから2カ月たった今もロングラン上映が続く

▼「沖縄の実情を全く知らなかった」「報じないメディアの機能停止を思い知らされた」などの反応が多く、自主上映の申し込みが相次いでいる

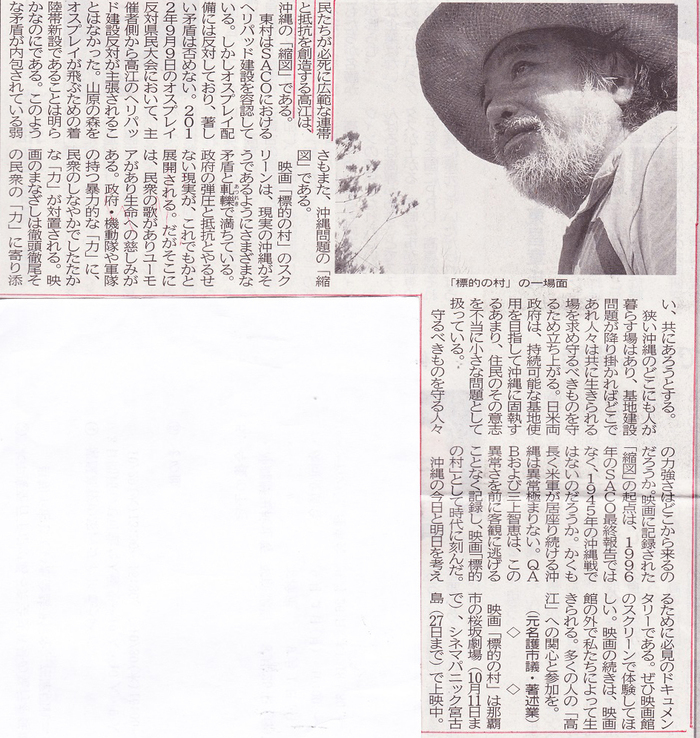

▼機動隊と住民の攻防場面、客席で涙を流す人も多いという。だが、三上智恵監督は「泣いて浄化してスッキリされては困る。問題の当事者として、もやもやを抱えたまま帰ってほしい」と語る

▼10日開幕した山形国際ドキュメンタリー映画祭のアジア部門上映作品にも選ばれた。成田空港建設反対の三里塚闘争を農民の側から撮った記録映画で有名な小川紳介監督が発案し、1989年に始まった映画祭。そこで沖縄の闘争を住民側から撮った作品が上映されることに意義を見いだす観客も多いのではないか

▼地方発番組の全国放映が難しい中、「沖縄の現実を多くの人に伝えたい」という思いから出発した記録映画。高江の実情を世に問い掛け、普天間基地封鎖の事実を広く知らしめた。本土との温度差に絶望しなかった制作者たちの執念が確実に共感を広げている。(田嶋正雄、記事原文はこちら)

10/21追記

琉球朝日放送のニュース映像(動画)

2013.10.17 「標的の村」W受賞

沖縄タイムス10/21 大弦小弦より

先週、この欄で取り上げた琉球朝日放送制作の記録映画「標的の村」が山形国際ドキュメンタリー映画祭で、市民賞と日本映画監督協会賞をダブル受賞した。特に観客の投票で選ばれる市民賞は、共感の広がりが示された快挙だ。同じ報道人として拍手を送りたい

▼映画祭立ち上げの中心となった故小川紳介監督は、1970年代の成田空港建設反対闘争の一連の記録映画で名高い。機動隊の隊列の後ろから撮影する大手マスコミに対し、機動隊と正面から向き合い、農民側から撮ることに一貫してこだわったという。「標的の村」の立ち位置の鮮明さに共通点を見た観客も多いのではないか

▼そして、何より重要なのは「映画として面白い」ということに尽きる。高江の住民が魅力的なだけでなく、対峙(たいじ)する建設業者や警察官も一人一人「顔のある」人間として捉えている

▼厳しい衝突場面もあるが、「酒くさい」「腹が出てる」などの思わず笑ってしまうやりとりもある。沖縄の闘争のおおらかさ、弾力性のある強さが伝わり、作品に厚みをもたらしている

▼一方で、ラストシーンはスッキリしない。投げ掛けられた問題は何一つ解決せず、沖縄の現在進行形の混沌(こんとん)が映し出される

▼三上智恵監督は「見てしまった観客は、すでに当事者」と語る。映画はまだ終わっていない。(田嶋正雄、記事原文はこちら)

2015.2/14追記

・映画「標的の村」「キネマ旬報」年間ベスト10で第1位 (琉球朝日放送、動画あり)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

映画『標的の村』公式サイト

http://www.hyoteki.com/

下にあるスクロールバーを左右に動かしてお読みください

(琉球新報8/6)

【関連する日記アーカイブ】

2012.12.03 QAB「標的の村60分版」とNNNドキュメント

2012.11.30 「標的の村 国に訴えられた東村・高江の住民たち」(60分版)

9/9追記

沖縄タイムス9/11大弦小弦より

「市民団体とは付き合うなと言われている」。中央メディアの記者のつぶやきに感じた疑問が澱(おり)のようにたまっている

▼「平和運動の中に入り込んで取材して、すごいですね。僕らはあっち側には行けない」(8日付本紙)。映画「標的の村」を監督したQABの三上智恵さんに向かう記者の言葉にも同じような冷たさがにじむ

▼こちらとあちらを何が分けるのか。『その「民衆」とは誰なのか』(中谷いずみ著)は、官邸前の反原発デモを「生粋の市民」が参加したと好感した報道の例を挙げる

▼そこには「生粋の市民でない」人を選別し、労組などの組織に属する人の声は「本当の市民の声でない」とするような遠近法が潜んでいるのだという。政治的に無色であることを政治運動に求めようとする倒錯した現象を過去にさかのぼってあぶり出す

▼「プロ市民」「工作員」。平和運動を攻撃するレッテルは、関わる人々を着色し、無意味なものにしようとする。中央メディアの東村高江の取り組みへの及び腰な態度は、それと通底していないか

▼小さな集落に負担を押し付け、反対運動を裁判で抑え付ける。高江には非力な市民が国に立ち向かわざるを得ない現場がある。色眼鏡を外せば、彼らの叫びが、穏やかな暮らしを守るための抵抗であることが分かるはずだ。(具志堅学、記事原文はこちら)

琉球朝日放送のニュース映像(動画)

2013.09.09 「標的の村」沖縄でも公開

2013.09.07 ドキュメンタリー映画「標的の村」 大盛況の中 県内公開始まる

9/11追記

琉球朝日放送のニュース映像(動画)

2013.09.10 県環境アセス審査会答申 高江ヘリパッド オスプレイの影響調査を

(琉球新報9/11、記事原文はこちら)

9/24追記

下にあるスクロールバーを左右に動かしてお読みください

(琉球新報9/19)

10/14追記

沖縄タイムス10/14 大弦小弦より

東村高江のヘリパッド建設やオスプレイ配備に反対する住民を追った琉球朝日放送制作の記録映画「標的の村」が全国で好評を博している

▼20都市以上で公開され、観客動員は1万2千人を超えた。東京では封切りから2カ月たった今もロングラン上映が続く

▼「沖縄の実情を全く知らなかった」「報じないメディアの機能停止を思い知らされた」などの反応が多く、自主上映の申し込みが相次いでいる

▼機動隊と住民の攻防場面、客席で涙を流す人も多いという。だが、三上智恵監督は「泣いて浄化してスッキリされては困る。問題の当事者として、もやもやを抱えたまま帰ってほしい」と語る

▼10日開幕した山形国際ドキュメンタリー映画祭のアジア部門上映作品にも選ばれた。成田空港建設反対の三里塚闘争を農民の側から撮った記録映画で有名な小川紳介監督が発案し、1989年に始まった映画祭。そこで沖縄の闘争を住民側から撮った作品が上映されることに意義を見いだす観客も多いのではないか

▼地方発番組の全国放映が難しい中、「沖縄の現実を多くの人に伝えたい」という思いから出発した記録映画。高江の実情を世に問い掛け、普天間基地封鎖の事実を広く知らしめた。本土との温度差に絶望しなかった制作者たちの執念が確実に共感を広げている。(田嶋正雄、記事原文はこちら)

10/21追記

琉球朝日放送のニュース映像(動画)

2013.10.17 「標的の村」W受賞

沖縄タイムス10/21 大弦小弦より

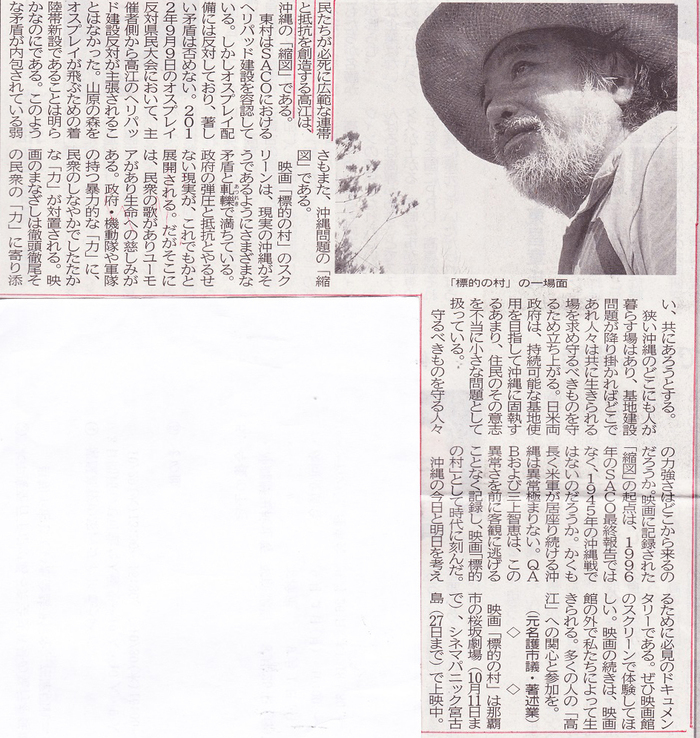

先週、この欄で取り上げた琉球朝日放送制作の記録映画「標的の村」が山形国際ドキュメンタリー映画祭で、市民賞と日本映画監督協会賞をダブル受賞した。特に観客の投票で選ばれる市民賞は、共感の広がりが示された快挙だ。同じ報道人として拍手を送りたい

▼映画祭立ち上げの中心となった故小川紳介監督は、1970年代の成田空港建設反対闘争の一連の記録映画で名高い。機動隊の隊列の後ろから撮影する大手マスコミに対し、機動隊と正面から向き合い、農民側から撮ることに一貫してこだわったという。「標的の村」の立ち位置の鮮明さに共通点を見た観客も多いのではないか

▼そして、何より重要なのは「映画として面白い」ということに尽きる。高江の住民が魅力的なだけでなく、対峙(たいじ)する建設業者や警察官も一人一人「顔のある」人間として捉えている

▼厳しい衝突場面もあるが、「酒くさい」「腹が出てる」などの思わず笑ってしまうやりとりもある。沖縄の闘争のおおらかさ、弾力性のある強さが伝わり、作品に厚みをもたらしている

▼一方で、ラストシーンはスッキリしない。投げ掛けられた問題は何一つ解決せず、沖縄の現在進行形の混沌(こんとん)が映し出される

▼三上智恵監督は「見てしまった観客は、すでに当事者」と語る。映画はまだ終わっていない。(田嶋正雄、記事原文はこちら)

2015.2/14追記

(沖縄タイムス2/14、記事原文はこちら)

この記事へのコメント

9/9追記しました

Posted by ミチさん at 2013年09月09日 20:43

at 2013年09月09日 20:43

at 2013年09月09日 20:43

at 2013年09月09日 20:439/11追記しました

Posted by ミチさん at 2013年09月11日 22:11

at 2013年09月11日 22:11

at 2013年09月11日 22:11

at 2013年09月11日 22:119/24追記しました

Posted by ミチさん at 2013年09月24日 23:26

at 2013年09月24日 23:26

at 2013年09月24日 23:26

at 2013年09月24日 23:2610/5追記しました

Posted by ミチさん at 2013年10月05日 13:21

at 2013年10月05日 13:21

at 2013年10月05日 13:21

at 2013年10月05日 13:2110/14追記しました

Posted by ミチさん at 2013年10月14日 11:54

at 2013年10月14日 11:54

at 2013年10月14日 11:54

at 2013年10月14日 11:5410/21追記しました

Posted by ミチさん at 2013年10月22日 00:03

at 2013年10月22日 00:03

at 2013年10月22日 00:03

at 2013年10月22日 00:031/14追記しました

Posted by ミチさん at 2014年01月14日 00:21

at 2014年01月14日 00:21

at 2014年01月14日 00:21

at 2014年01月14日 00:21